コノテガシワ(児手柏)【かぎけんWEB】

コノテガシワとはヒノキ科コノテガシワ属の低木です。コノテガシワ(児手柏)とは

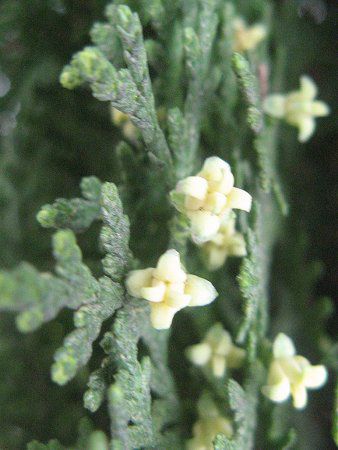

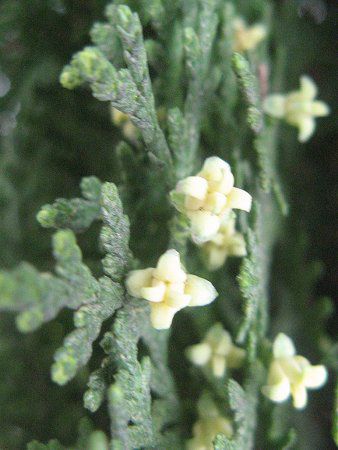

コノテガシワ(児手柏)とは、春、雌雄異花で地味な小花を咲かせるヒノキ科コノテガシワ属の裸子常緑針葉小高木です。たくさんの掌を360度ぐるっと回転させたような扁平の枝葉が円錐形の綺麗に整った感じの樹形を形成します。 雄花は黄褐色で短い枝先に単生し、雌花は白緑色の厚く短い4弁花のような形をしています。 花後に白緑色の球果がなり、秋に熟して褐色になります。私達が日常見かけるのは樹幹が低く、緑色の葉をしたセンジュ(千手)と言う園芸品種です。 園芸品種には他に、黄色い葉色の「オ−レア・ナナ」がありれます。

万葉集で謡われた花「コノテガシ」

万葉集には、コノテガシを詠った歌があります。今のコノテガシワではないとの説もありますが不明です。原文

知波乃奴乃 古乃弖加之波能 保々麻例等 阿夜尓加奈之美 於枳弖他加枳奴 (巻20-4387)大田部足人(おおたべのたりひと)(天平勝寳七歳乙未二月相替遣筑紫諸國防人)読み

ちば(千葉)のの(野)の、このてかしわ(児手柏)の ほほ(含)まれど あや(奇)にかな(愛)しみ おき(置き)て誰(た)が来(き)ぬ意味

千葉の野の 児手柏の 蕾だけど(含まれど) なんとも愛しい (あの娘を)残して(置いて)来てしまった。注釈

「防人(さきもり)」とは、白村江の戦い(はくすきのえのたたかい、天智2年8月、西暦663年)に敗れた後、中大兄皇子(天智天皇)が北九州防衛のため、664年に制定した北九州防衛のため大宰府・壱岐・津島に置いた兵士で、東国から徴収されました。この歌は、千葉県から筑紫に来た防人の歌です。 ほほむ→ふふむ(含む)とは花や葉がふくらんでまだ開ききらないこと。蕾の状態のこと。一般名:コノテガシワ・センジュ(児手柏・千手) 、学名:Platycladus orientalis 、分類名:植物界裸子植物マツ目ヒノキ科コノテガシワ属コノテガシワ種 、別名:Chinese Arborvitae 、原産地:中国 、生活型:常緑針葉高木 、樹高:5〜10m 雌雄異花 開花期:3〜4月 雌花:淡紫緑色 雄花;黄褐色、 果実タイプ: 果実形:球果 果実色:淡灰青色 果実期:10〜11月 果実径:1〜2.5cm、

|

■関連ページ |

| コノテガシワ |

樹形

雌花

コノテガシワ・センジュ(児手柏・千手)

2005年4月10日、麹町の植え込み