3月の花#3(2003年)|かぎけんWEB

2003年3月24日、東京都内の街角で

ウメ(梅)、3月24日

クロッカス(Crocus)

シキミ(樒)

3月24日

椿 玉杯

3月24日

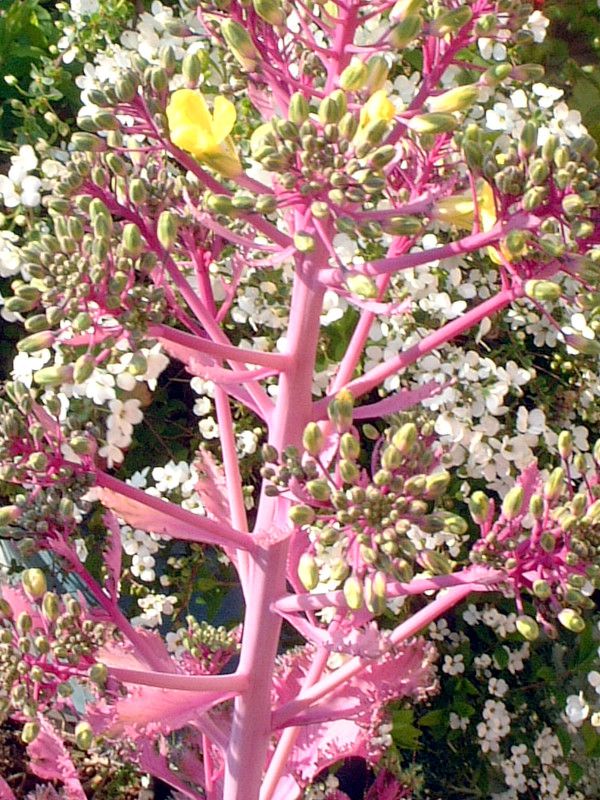

ハボタン(葉牡丹)

ラッパスイセン(喇叭水仙)

3月24日

ローマンヒヤシンス

|

3月の花#3(2003年)には、2003年3月に木場公園などでした花の写真や説明(学名、別名、科目名)があります。 ●花の種類 ■関連ページ |