タラ(鱈)【かぎけんWEB】

タラとはタラ目タラ科の海水魚です。

真鱈 |

真鱈全身

マダラ鍋とマダラつみれ汁

マダラの釣り針

スーパーで買った真鱈

マダラ(真鱈)の煮物

スケソウダラ |

塩だら |

マダラの卵 |

生のタラコ(生鱈子)

スケソウダラに比べて大きい

スケソウダラの卵 |

タラコスパゲッティ

タラコ1腹で2人分のスパゲッティに。贅沢! パスタ(pasta)の種類と料理例へ

無着色の明太子(左)、市販の着色辛子明太子(右)

チャンジャ |

||

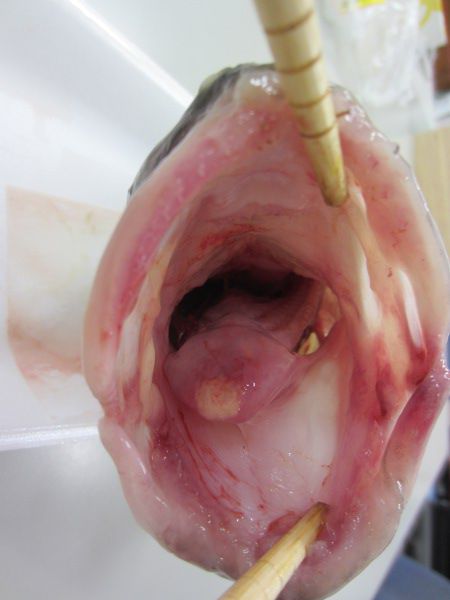

チャンジャ―韓国料理 タラの内臓を使います。/a> | ||

タラ(鱈)とはタラ(鱈)とは、食用とされるタラ目タラ科の大型の海水魚です。 主に、北海道〜東北以北の北日本の寒流域で獲れます。タラ科の代表魚日本で獲れるタラには、マダラ属の マダラ(真鱈、学名:Gadus macrocephalus、別名:Pacific cod) スケトウダラ属の スケトウダラ(介党鱈、学名:Theragra chalcogramma、別名: スケソウダラ、Alaska pollock)、 コマイ属のコマイ(氷下魚、学名:Eleginus gracilis、別名:Saffron cod) がいます。 たらふく食べる?単にタラといえばマダラのことを意味します。 鱈という漢字は、魚偏に雪と書きますが、それは雪が降る季節、冬に浅い沿岸に寄ってきて 産卵する時に捕獲されて我々の食卓に上ることに因みます。口が大きく肉食性で タコ(蛸) などの軟体動物や、エビ(海老)、カニ(蟹) 等の甲殻類、腹が膨れる程貪欲に食べる大食漢なので、 「タラ腹食べる」、「やタラと食べる」の語源となっています。 貴重な食用魚白身の魚で、水分が多く、身がほろほろと崩れやすく、鮮度が落ちやすいので、 鍋物や干物、塩漬けなどにされます。韓国の珍味「チャンジャ」は鱈の胃を発酵させて作った食品です。 高級蟹であるタラバガニ(鱈場蟹)の名は、鱈と漁場を同じとすることから付けられました。 タラの卵巣はタラコ、精巣はタチ、タツ、キクコと呼ばれます。 また、スケトウダラの卵巣はスケ子と呼ばれます。中国ではメンタイと呼ばれることから、 タラコを トウガラシ(唐辛子) で漬けたものをメンタイコ(明太子)と呼んでいます。 一般名:タラ(鱈)、学名:Gadus macrocephalus、分類名:動物界脊索動物門脊椎動物亜門硬骨魚綱タラ目タラ科、全長:30(コマイ)〜70cm(スケトウダラ)〜120cm(マダラ)〜200cm(タイセイヨウダラ)、食べ物:タコなどの軟体動物や海老や蟹等の甲殻類を食べる肉食性、産卵期:冬〜春 ■関連ページタラ(鱈) マダラ(真鱈) スケトウダラ(介党鱈) 2024年1月24日 2010年2月18日 魚類図鑑 食べ物図鑑 パスタ(pasta)の種類と料理例へ 麹町便り 備忘録 |

真鱈 |

生真鱈の卵巣 加工前 真鱈の卵巣で、冬〜春が旬です。

市販品-青森産、2010年2月16日

自家製タラコ(鱈子) 上の生真鱈の卵巣を塩、醤油で漬けた(加工後)

青森産真鱈の卵巣を利用、2010年2月17日

スケソウ鱈 |

市販の明太子(めんたいこ、メンタイコ) 2011年11月4日

市販の着色カラシメンタイコ(辛子明太子) 2014年9月21日