解析事例(円筒キャビティ)

【電磁波解析と仮定】

解析事例-2つの位相制御ポートを持つ円筒キャビティ

今回は2つの位相制御されたループアンテナからマイクロ波が給電される円筒キャビティでセラミックハニカムを加熱するシミュレーションを行います。

2つのループアンテナには2.438GHzのマイクロ波が印加され、内部の加熱量分布を制御する目的でそれぞれの位相差を変更するものです。

円筒キャビティを含むW×D×H=150×150×20の直方体領域を解析領域として75×75×20のメッシュを用いて解析を行います。この解析では金属で囲まれた円筒キャビティをモデル化するために解析領域全体を金属(PEC)としてキャビティ内部に空気(Vacuum)の円筒を設定します。また解析の収束性を確認するために解析領域中心にプローブを配置します。

このモデルは非常に単純なモデルですが、様々なチェックポイントがあり見た目以上に奥の深いシミュレーションです。

平均物性の使用について

電磁波解析を行う際に、対象となる物質は単一の物質とは限りません。例えば食品は典型的な混合物ですし、セラミックなども微粉末と空気の混合物とも考えられます。

電磁波解析で混合物を対象にする場合は体積分率を考慮した平均の誘電物性を一般的に用います。「ごはん」は主に水と炭水化物と粒の間の空気の混合物ですがこれらを別々には扱わず「ごはん」の誘電物性をシミュレーションでは用い、妥当な結果が得られます。

ところがこの近似方法があまり妥当しないケースがいくつか存在します。その一つは混合物の物性が大きく異なっている場合です。例えば金属酸化物を加熱するために活性炭を混合するケースがありますが、この場合の加熱具合は体積分率から得られる誘電物性の損失よりもはるかに大きくなる場合があります。

また混合物が構造を持っていてその構造が平均の誘電物性に大きく影響する場合です。例えば今回の例題で取り上げるハニカム構造では構造に方向性が強いため平均の誘電物性は異方性を持ちます。

以上のように平均の誘電物性を用いる場合はその妥当性が問題になる場合があることに注意が必要です。

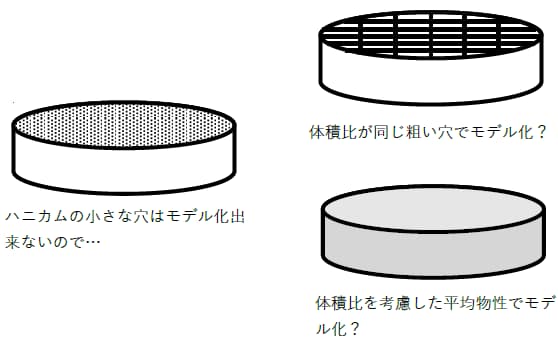

ハニカムのモデル化

加熱対象のコーディエライトハニカムのモデル化を検討します。ハニカムのように小さな構造の繰り返しはシミュレーションで用いるメッシュで再現すると非常に細かなメッシュが必要になり、現実的ではありません。

細かいメッシュを用いずにハニカムをモデル化しようとした場合2つの方法が考えられます。一つは細かいハニカム構造を纏めて粗いハニカム構造でモデル化する方法です。もう一つはハニカムを占める空間とハニカム材の体積から得られる平均物性を用いてモデル化する方法です。

今回の解析対象では、異方性の誘電率を用いない限り前者の方がより実際のモデル化に近くなります。ハニカムのように一定の方向に規則的な構造は平均的な物性を見た場合に非常に異方性が強くなります。従って後者の一つの平均物性の値を与えるモデル化ではハニカムの誘電特性を再現することが出来ず解析結果も大きく異なります。

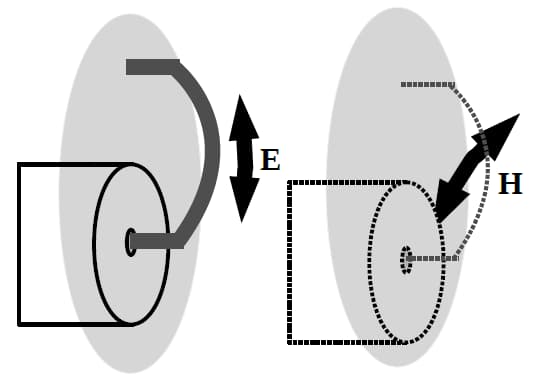

ループアンテナのモデル化

円筒キャビティにマイクロ波を導入するループアンテナは一般的に同軸ケーブルの中心導体をキャビティに接触させて作製されます。このとき出来る導線とキャビティのループがアンテナとして動作してマイクロ波をキャビティ内部に磁界結合して供給します。

このモデルを直接モデル化しようとすると同軸ケーブル及び中心導体を形状再現し更に同軸側からモードを考慮した波源の追加が必要です。不可能ではありませんが、非常に細かいメッシュが必要で、本来の目的であるキャビティ内部の加熱様式のシミュレーションとは離れたところで大きなコストがかかってしまいます。

これを避けるために今回はループアンテナ位置で発生する磁界を直接点源で与える方法でモデル化します。この方法であれば細かい形状を一切作成する必要がなく、点源を設定するだけで済みますし、細かいメッシュを使う必要がありません。

勿論給電部分の設計のためのシミュレーションを目的とするような場合はこの方法は向きませんが、目的に応じて近似したモデル化を使うことで解析時間の大幅な短縮が図れます。

境界条件と出力の設定

今回の例題では境界条件の設定はキャビティの壁面が解析領域境界面に等しい面は金属ですから設定は自明です。なお導波管でマイクロ波を照射するモデルの場合、電磁波の進行方向と反対側の境界条件は吸収境界条件を設定します。

この時、PML(Perfect Matched Layer)はその名の通り、入射するマイクロ波に対して完全に整合が取れてかつ損失の大きい層(Layer)を用いるので実質的なメッシュ数の増大を伴います。多くの場合PMLは6~12層程度のLayerを用いるので、これを含めたメッシュ数で計算規模を考えます。

PMLは一般的な手法では最も精度が良いため、多くの研究で用いられていますが、計算時間の増大を伴うため必ずしも第一選択肢として考える必要はありません。特にキャビティ内部の解析の場合、MUR1でも比較的良好な特性が得られます。一方でアンテナ解析などで遠方界を求めるような解析ではPMLの使用が一般的です。

また時間平均された加熱量分布はソフトウェアによってはデフォルトの設定では出力されません。加熱量分布は「損失」または「SAR」などの変数名で設定する場合もありますので注意してください。

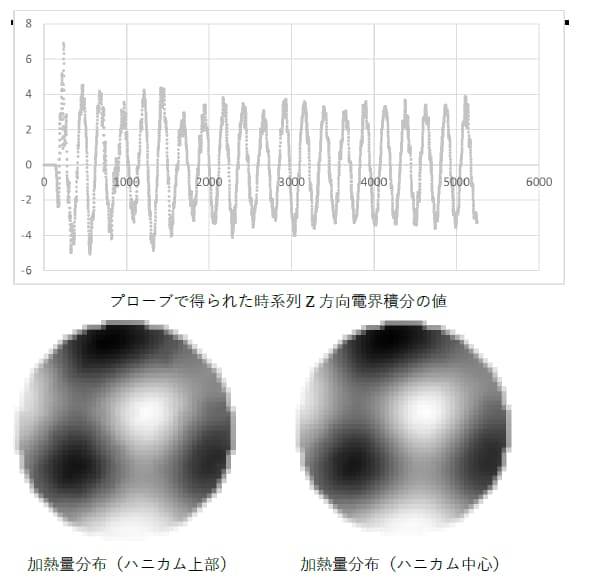

収束性と解析の妥当性の確認

この解析で解析領域中心に設定したプローブのZ方向電界成分の時系列データをプロットしています。完全とは言えませんがおよそ正弦波に近い波形になっておりおよそ定在波の解析結果が得られていると考えられます。

コンターは左側がハニカム上部、右側がハニカム高さ中心の加熱量分布でほぼ双方が同じ分布になっていることが確かめられます。実はこの結果はハニカムのモデル化を体積考慮した平均物性で行ったために、一部重要な現象が再現できていません。一度解析結果が得られると代表的な面にのみ注目してしまいますが、各断面も確認してどのような結果が3次元的に得られているか確認することが重要です。

お問い合わせ・資料ダウンロード・入門動画視聴のお申し込みはこちら

お問合せフォームを開く

FDTD電磁波解析と仮定

FDTD法とは